Penulis : Yulan Angelita Sahara (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

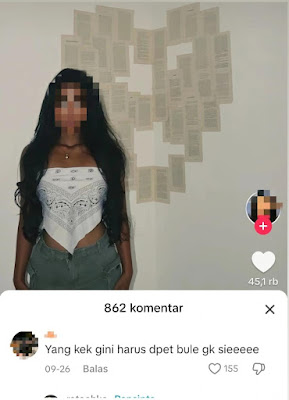

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, suku, dan ras, memiliki banyak warna kulit yang menjadi ciri khas keindahan dan identitasnya. Namun, dalam perjalanan sejarah sosial dan budaya, muncul stigma yang tidak adil terhadap warna kulit tertentu, khususnya kulit sawo matang hingga gelap. Salah satu manifestasi dari stigma ini adalah lontaran kalimat seperti “harus dapat bule sih ini”, yang sering diarahkan kepada wanita dengan warna kulit tersebut. Kalimat ini terlihat ringan dan bercanda, tetapi jika ditelaah lebih dalam, ia merefleksikan bias sosial, standar kecantikan yang sempit, dan pengaruh kolonialisme yang masih terasa hingga hari ini.

Makna dan Implikasi Kalimat “Harus Dapat Bule Sih Ini” Kalimat tersebut pada dasarnya mengandung dua lapisan makna. Pertama, ada pengakuan akan keindahan atau keunikan wanita berkulit sawo matang-gelap, tetapi di sisi lain, kalimat ini juga menyiratkan bahwa kecantikan mereka hanya diakui dalam konteks tertentu, yaitu jika dibandingkan atau dihargai oleh standar “asing” yang direpresentasikan oleh pria kulit putih (bule). Hal ini menunjukkan bias bahwa wanita berkulit sawo matang-gelap dianggap lebih menarik bagi orang luar negeri daripada masyarakat lokal, yang sering kali lebih memuja standar kecantikan berkulit putih.

Secara tidak langsung, kalimat ini juga memperkuat anggapan bahwa pria asing, terutama bule, memiliki daya tarik sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Seolah-olah, hubungan dengan bule adalah bentuk “validasi” bagi kecantikan atau nilai seseorang yang berkulit sawo matang-gelap. Padahal, kecantikan dan nilai seseorang seharusnya tidak diukur berdasarkan penerimaan dari kelompok tertentu, apalagi berdasarkan warna kulit atau asal usul pasangan. Stigma Kulit Sawo Matang-Gelap di Indonesia. Warna kulit sawo matang hingga gelap adalah ciri khas banyak masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir atau bekerja di luar ruangan.

Namun, di tengah masyarakat yang masih terpengaruh oleh standar kecantikan global yang mengutamakan kulit putih atau cerah, warna kulit ini sering kali dianggap kurang ideal. Hal ini terlihat dari iklan-iklan produk kecantikan yang hampir selalu menonjolkan “pemutih kulit” sebagai daya tarik utama. Stigma terhadap kulit gelap ini tidak lepas dari pengaruh sejarah kolonialisme.

Pada masa penjajahan, masyarakat pribumi dengan kulit gelap sering kali dipandang sebagai kelompok kelas bawah yang bekerja kasar, sementara penjajah yang berkulit putih berada di posisi sosial yang lebih tinggi. Stereotip ini masih membekas hingga kini, meskipun bentuknya lebih halus, seperti dalam lontaran-lontaran kalimat yang seolah “bercanda” tetapi sebenarnya penuh dengan bias.

Pengaruh Standar Kecantikan Globalisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga memperluas pengaruh standar kecantikan Barat ke berbagai budaya lokal, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kulit putih sering kali dianggap sebagai simbol kecantikan, kemewahan, dan status sosial yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak wanita Indonesia, terutama yang berkulit sawo matang-gelap, merasa perlu “menyesuaikan diri” dengan standar ini agar diterima atau dianggap cantik.

Kalimat seperti “harus dapat bule sih ini” memperkuat narasi bahwa kulit gelap hanya bisa “diapresiasi” oleh orang-orang dari budaya lain yang mungkin memiliki pandangan lebih terbuka terhadap warna kulit tersebut. Ironisnya, di negara-negara Barat sendiri, tren kecantikan seperti tanning atau menggelapkan kulit dengan sengaja justru menjadi populer. Hal ini menyoroti bagaimana standar kecantikan bisa bersifat relatif dan bergantung pada konteks budaya.

Sehingga memberikan dampak Psikologis terhadap Wanita Berkulit Sawo Matang-Gelap dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada wanita yang menjadi sasaran. Mereka mungkin merasa bahwa kecantikan mereka hanya “cukup” jika dilihat oleh standar tertentu atau bahwa mereka tidak sepenuhnya dihargai di lingkungan mereka sendiri. Hal ini dapat merusak rasa percaya diri dan menghambat mereka untuk mencintai dan menerima diri mereka apa adanya.

Selain itu, kalimat ini juga mencerminkan objektifikasi terhadap wanita. Alih-alih menghargai mereka sebagai individu dengan kepribadian, prestasi, atau potensi, fokusnya justru terletak pada penampilan fisik mereka dan hubungan potensial dengan pria asing. Menghargai keindahan dalam segala bentuknya, termasuk warna kulit, adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Dengan edukasi, kampanye kesadaran, dan perubahan pola pikir, kita bisa menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai, tanpa perlu validasi dari standar kecantikan tertentu. Wanita berkulit sawo matang-gelap, seperti halnya semua individu, tidak memerlukan pengakuan dari “bule” atau siapa pun untuk merasa bahwa mereka adalah pribadi yang berharga dan cantik.